1.はじめに

皆さんのお住まいにトタン屋根はありますか?トタン屋根は耐久性が高く、コストパフォーマンスに優れているため、多くの家庭で利用されています。しかし、年数が経つと傷みやさびが出てきて、そのまま放置すると家全体に影響を及ぼす可能性があります。そこで必要なのが「修理」です。

しかし、「トタン屋根の修理をしたいけど、具体的にどれくらいの費用がかかるのだろう?」「修理のタイミングはいつが適切なのだろう?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そんな皆さんのために、トタン屋根の修理費用の相場や節約するための方法、そして修理を依頼する上での注意点など、トタン屋根修理に関する全てを詳しく解説します。これを読めば、トタン屋根修理に関する不安は解消されることでしょう。

トタン屋根修理の必要性とその費用についての概要

トタン屋根は、耐久性と経済性を兼ね備えた屋根材として多くの建物で利用されています。しかし、長期間の使用や気象条件による影響で劣化や損傷が生じ、修理が必要になることがあります。

修理の主な方法には、「部分補修」「棟板金交換」「屋根塗装」「カバー工法」「葺き替え工事」などがあります。これらの価格は、作業内容や業者によって変動しますが、一般的には数万円から数百万円となります。

|

修理方法 |

大体の費用 |

|---|---|

|

部分補修 |

数万円〜 |

|

棟板金交換 |

十数万円〜 |

|

屋根塗装 |

数十万円〜 |

|

カバー工法 |

数百万円〜 |

|

葺き替え工事 |

数百万円〜 |

これらの情報を把握し、適切な時期と方法で修理を行うことで、トタン屋根の長寿命を保つことが可能です。修理費用については節約方法も存在しますので、後述のポイントも参考にしてください。

2.トタン屋根の特徴と修理の必要性

トタン屋根は、その軽量で耐久性のある特性から、日本の住宅でよく用いられています。しかし、耐用年数が長いほど、錆や劣化が進行しやすくなります。

具体的には、トタン屋根は次のような特性を持ちます。

【表1】トタン屋根の特性

-

軽量で取り扱い易い

-

コストパフォーマンスに優れる

-

耐候性・耐久性が高い

-

種類が豊富でデザインに対応しやすい

ですが、時間が経つと塗装がはがれて錆びてしまう、または、ネジ部分が劣化して雨漏りが発生する等の問題が出てきます。これらの問題は、放置すると建物自体の損傷を招き、結果的に修理費用が高額になる可能性もあります。

そのため、定期的なメンテナンスや適切な時期の修理が必要となるわけです。次回以降では、具体的な修理方法と費用について詳しく説明します。

トタン屋根の基本情報とその特性

トタン屋根は、その名の通り鉄板(トタン)で作られています。鉄板は薄く、軽量でありながら高い強度を持っているため、屋根材として多くの建物に使用されています。

特性としては、軽量性、耐久性、加工の容易さがあります。軽量性があるため建物への負担が少なく、耐久性があるため長期間使用することが可能です。また、加工が容易なため形状によっては他の材料では対応が難しい場合でも対応可能という利点があります。

しかし、その一方で錆びやすいという欠点もあり、メンテナンスが必要とされています。また、経年劣化によってトタン屋根の塗装が剥がれると、雨漏りの原因となるため、定期的な塗装や部分補修が必要となります。

次に示す表は、トタン屋根の特性をまとめたものです。

|

特徴 |

詳細 |

|---|---|

|

軽量性 |

建物への負担軽減 |

|

耐久性 |

長期間使用可能 |

|

加工容易性 |

形状による対応力 |

|

錆びやすさ |

定期的なメンテナンス必要 |

なぜトタン屋根の修理が必要なのか

トタン屋根は軽量で設置が容易、コストパフォーマンスに優れているため、多くの家屋で利用されています。しかしその一方で、耐久性には限りがあり、経年劣化や自然災害などによりダメージを受けやすい特徴も持っています。特に、トタン板がサビてしまうと雨漏りの原因となり、最悪の場合、家具や家電、更には建物自体の損傷につながる可能性があります。

そこで重要となるのが、定期的なメンテナンスや必要に応じた修理です。これによりトタン屋根の寿命を延ばし、雨漏りなどのトラブルを未然に防ぐことが可能になります。また、早めの修理は大規模な修繕を必要とする前に問題を解決するため、長期的に見てコスト削減にもつながります。

3.トタン屋根修理の主な方法とそれぞれの費用

トタン屋根の修理方法は主に5つあります。

1つ目は「部分補修」で、ここでは小さな穴や亀裂などを補修します。この場合の平均的な費用はおおよそ10,000円~50,000円となります。

2つ目、「棟板金交換」は、屋根の頂部の板金を交換します。この費用は約50,000円~100,000円程度です。

3つ目、「屋根塗装」は、保護層を塗り直す修理方法です。こちらは約100,000円~200,000円が目安となります。

4つ目の「カバー工法」は、既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる方法で、約200,000円~400,000円程度が必要となります。

5つ目、「葺き替え工事」は、全ての屋根材を取り替えます。この費用は大きく、約500,000円~1,000,000円が必要となります。

これらの価格はあくまで参考であり、屋根の状態や規模、業者によって変動します。複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

部分補修とその費用

トタン屋根の修理方法の一つに「部分補修」があります。これは、トタン屋根の一部が破損している、または腐食している場合に、その部分だけを修理する方法です。全体的なダメージが少ない場合、または費用を抑えたい場合におすすめです。

その費用は一般的に、以下のような範囲となっています。

|

修理部位 |

平均費用 |

|---|---|

|

1m²あたり |

3,000円~5,000円 |

|

フラッシング(接合部) |

5,000円~10,000円 |

これらはあくまで一般的な範囲であり、修理する範囲や業者によって費用は変動します。無料見積もりを取るなどして、実際の費用を確認することをお勧めします。

棟板金交換とその費用

棟板金交換は、トタン屋根の修理方法の一つです。棟板金とは、屋根の最上部を覆う部分のことを指し、屋根を雨や風から守る重要な役割を果たしています。長年の風雨にさらされると、棟板金は劣化します。その結果、雨漏りなどの問題が発生する可能性があります。

棟板金交換の費用は、一般的に1メートルあたり8000円〜15000円とされています。ただし、この費用は業者や地域、屋根の形状や面積などにより変動します。具体的な費用は、見積もりを取ることで確認できます。

【棟板金交換の一般的な費用】

-

1メートルあたり:8000円〜15000円

修理費用を抑えるためには、定期的なメンテナンスや早めの対応が必要です。また、専門の業者に依頼することで、適切な修理が行え、長持ちする屋根を手に入れることができます。

屋根塗装とその費用

トタン屋根の修理方法の一つとして、「屋根塗装」があります。これは屋根表面に塗料を塗り直す工法で、錆や腐食を防ぎ、耐久性を高める効果があります。

具体的な費用は、屋根の面積や塗料の種類、労働時間によりますが、おおよその相場価格は次の通りです。

|

面積 |

相場価格 |

|---|---|

|

30㎡ |

15万円~ |

|

50㎡ |

25万円~ |

|

70㎡ |

35万円~ |

ただし、これらの価格はあくまで一般的な相場であり、具体的な価格は業者に見積もりを依頼することが最も確実です。

また、塗装の効果は一定期間で薄れるため、定期的に塗り直すことが必要です。その頻度は使用する塗料や環境条件によりますが、一般的には5~10年ごととされています。

カバー工法とその費用

カバー工法は、既存のトタン屋根の上から新しい屋根材を被せる方法です。補修が必要な部分に新たなトタン板を取り付け、屋根全体を保護することができます。

この工法の大きなメリットは、全面的な葺き替え工事と比べてコストを抑えられること。また、工事にかかる時間も短縮できるため、急な雨天などによる影響を最小限に抑えられます。

費用については、概ね1平方メートルあたり3000円~5000円程度となります。屋根の面積やトタン屋根の状況、使用する材料により異なるため、具体的な金額は業者に見積もりを取ることをおすすめします。

【表】カバー工法の費用

|

項目 |

費用 |

|---|---|

|

単価(1平方メートルあたり) |

3000円~5000円 |

注意点としては、カバー工法は既存のトタン屋根の状態がある程度良好であることが必要です。大規模な修理が必要な場合、全面的な葺き替え工事の方が適しています。

葺き替え工事とその費用

葺き替え工事は、トタン屋根全体を新しいものに置き換える大掛かりな修理方法です。長年使用して傷みが進行した場合や、大規模な損傷がある場合に適しています。

【葺き替え工事の相場価格】

|

面積(㎡) |

費用(円) |

|---|---|

|

30 |

150,000 |

|

50 |

250,000 |

|

100 |

500,000 |

※価格はあくまで一例です。地域や業者により異なる場合があります。

葺き替え工事は価格が高くなりがちですが、新たな耐久性を得られるため、結果的に長期的なコストパフォーマンスは良いと言えます。ただし、費用が高額になるため、複数の業者から見積もりを取り比較することをお勧めします。また、必要経費を抑えるために自治体の補助金制度を利用することも検討してみてください。

4.トタン屋根修理の時期とそれに影響する要因

トタン屋根の修理時期は、主に耐用年数や屋根の状態によって決まります。

一般的に、トタン屋根の耐用年数は約15~20年とされています。これはあくまで目安であり、気候や環境によって変わることもあります。例えば、高温多湿な地域では錆の進行が早まり、耐用年数が短くなる傾向があります。

また、屋根状態の判断ポイントとしては、以下の3つが参考になるでしょう。

-

色褪せや錆:屋根表面の色が褪せてきたり、錆が発生していると修理が必要なサインです。

-

漏水:雨漏りが起きた場合、即座に修理が必要です。

-

瓦割れや欠け:トタンが割れていたり、欠けている場合も修理のサインとなります。

以上の点から、定期的な点検を行い、早めの修理を心掛けることが大切です。

修理のタイミング

トタン屋根の修理は、傷んだ箇所が見つかった時点で行うべきです。しかし、一部の小さな傷みについては、自己判断で対応することもあります。

具体的なタイミングは以下の通りです。

-

屋根が錆びてきた場合: トタン屋根は錆に弱いのが特徴です。錆びが進行すると穴が開き、雨漏りの原因になるため、見つけたらすぐに対処しましょう。

-

屋根の色が褪せてきた場合: 色褪せは、塗装の劣化を示しています。放置すると錆びや穴開きのリスクが高まります。

-

屋根に歪みやへこみが見られた場合: これらは修理や交換が必要なサインです。早めに専門家に相談しましょう。

以上のような状態になったら、即座に修理を検討してください。

耐用年数や状態判断のポイント

トタン屋根の耐用年数は一般的に約20~30年とされています。しかし、これはあくまで目安であり、使用状況や気候条件によって大きく変わります。修理が必要な状態を見極めるポイントとして、以下の3つを挙げます。

1.色褪せ・サビ トタン屋根は時間と共に色褪せやサビが出ます。サビは雨漏りの原因にもなるため、早期の対策が必要です。

2.変形・歪み 屋根に重さがかかる雪の影響等で、変形や歪みが生じることがあります。これも修理のサインとなります。

3.ネジの緩み 風や地震の影響でネジが緩むことがあります。ネジ周りから雨漏りすることもあるので、定期的な点検が必要です。

これらの状態を見て、早めの修理を心掛けましょう。

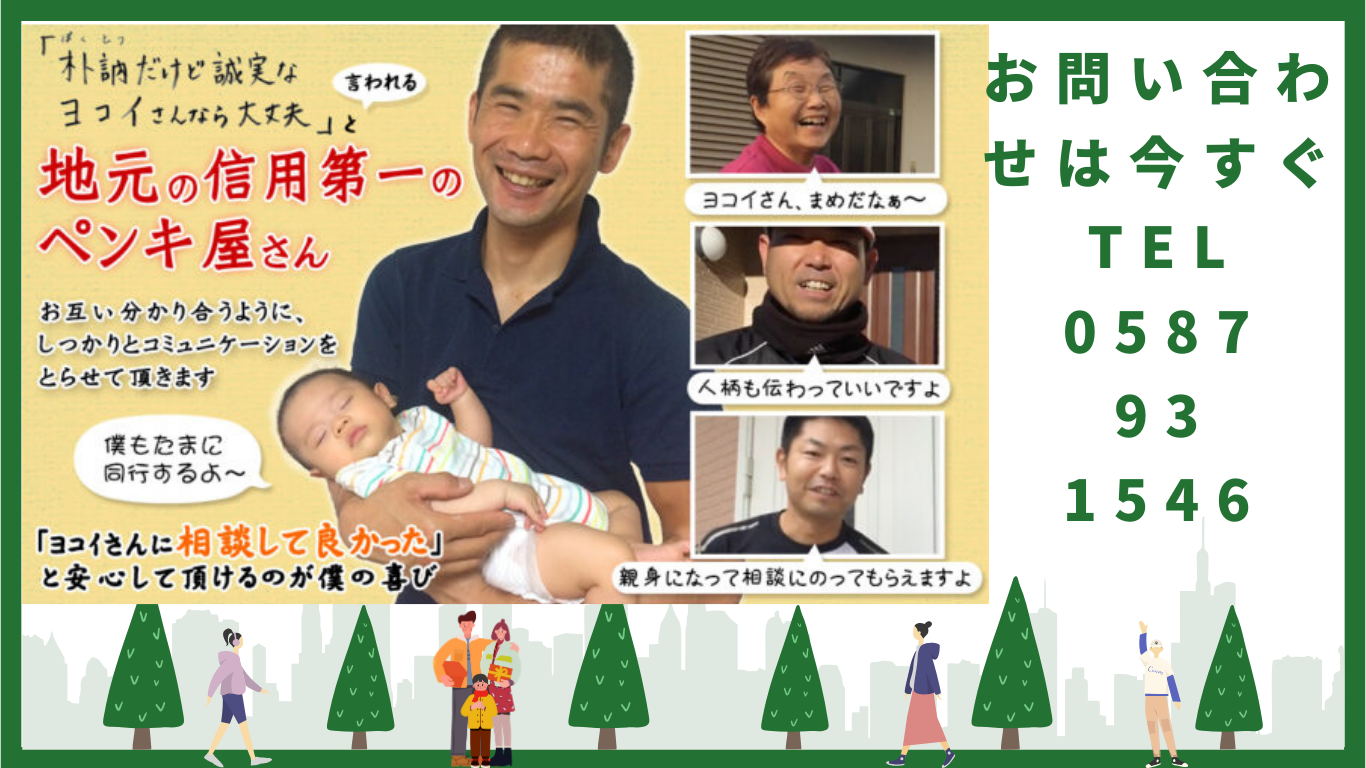

5.トタン屋根修理の業者選びと注意点

トタン屋根の修理を考える際、最も重要なのが信頼できる業者の選び方です。まずは、実績と評判を確認しましょう。インターネット上の口コミ情報や、近所で施工を行っている業者の評価が参考になります。

次に、見積もりをしっかりと比較することです。一社だけでなく複数の業者から見積もりを取りましょう。その際、分かりづらい項目や理解できない部分は遠慮せずに質問してください。

最後に、あまりにも安価な見積もりを出す業者には注意が必要です。安すぎる費用は、手抜き工事や後で追加料金が発生する可能性があります。見積書には必ず細部まで明記されていることを確認し、不安な点は直接業者に確認しましょう。

以上が、トタン屋根修理の業者選びと注意点です。適切な業者選びで、長持ちするトタン屋根と安心感を手に入れましょう。

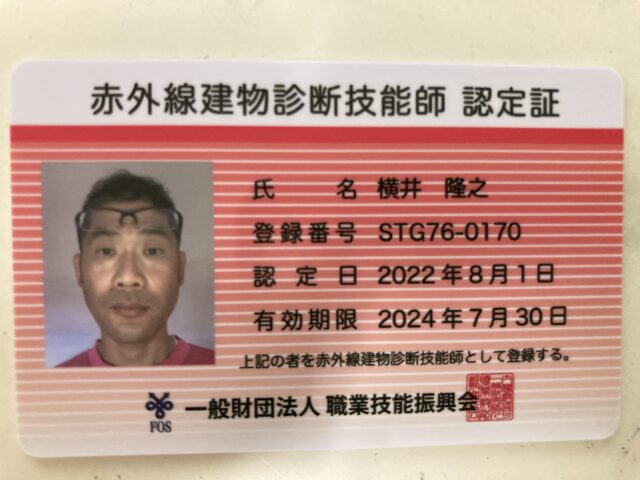

業者選びのポイント

トタン屋根修理の業者選びは、費用だけでなく、品質やサービスも考慮しなければなりません。以下、主要なポイントをご紹介します。

1.実績と信頼性:実績豊富な業者は、トラブルを未然に防ぐためのノウハウを持っています。また、公的な資格を持つ業者は信頼性が高いです。

2.見積もりの明瞭さ:修理費用の内訳が詳細に記載され、追加費用が発生しないか確認しましょう。

3.アフターサービス:修理後の定期的なメンテナンスや、問題が発生した際の対応を確認することも重要です。

これらのポイントを参考に、適切な業者選びを行いましょう。

注意すべき事項

トタン屋根修理を依頼する際には、いくつか注意しなければならない事項があります。

まず、見積もりは必ず複数の業者から取ることが重要です。価格だけでなく、業者の対応や説明内容も比較しましょう。安さだけで業者を選ぶと、手抜き工事や後から追加費用が発生する可能性があります。

次に、見積もりの項目をよく確認しましょう。必要な作業であるか、また、費用が適正であるかを見極めることが必要です。不明な点は業者に質問しましょう。

また、業者の資格や保険加入状況も確認が必要です。万一、工事中に事故が起きた場合、業者が保険に加入していないと、被害を補償してもらえない可能性もあります。

これらの注意事項を押さえて、安心してトタン屋根の修理を依頼しましょう。

6.トタン屋根修理費用を節約するための方法

トタン屋根修理費用を節約する方法として、まずはDIYを検討してみてはいかがでしょうか。ただし、安全面を確保するためにも基本的な工具や知識が必要です。また、コスト削減の観点から、定期的なメンテナンスを行うことも大切です。これにより、大掛かりな修理が必要になる前に小さな問題を見つけることができます。

次に、複数の業者から見積もりを取ることもおすすめです。それぞれの業者で料金設定が異なるため、比較検討することで最適な業者を選ぶことができます。また、修理内容によっては自治体の補助金が利用できる場合もありますので、確認してみると良いでしょう。

以下に節約方法をまとめた表を掲載します。

|

節約方法 |

詳細 |

|---|---|

|

DIY |

基本的な工具・知識が必要 |

|

定期メンテナンス |

小さい問題を早期発見 |

|

見積もり比較 |

最適な業者選びに役立つ |

|

補助金利用 |

自治体による補助が可能 |

これらの方法を活用して、賢くトタン屋根修理費用を節約しましょう。

DIYの可能性と注意点

DIYでのトタン屋根修理は、一部補修や塗装など、専門的な技術を必要としない範囲で可能です。しかし、事前に適切な知識を身につけ、安全対策も万全に行うことが重要です。

【表1:DIY可能な修理と注意点】

□ 一部補修 注意点:適切な材料や道具を用意し、安全に作業できる環境を整えること。

□ 屋根塗装 注意点:天候や塗装の方法、乾燥時間等を把握し、安全対策をしっかり行うこと。

一方、棟板金交換や葺き替え工事などは専門的な技術や経験が求められます。不適切な作業は危険を伴うだけでなく、屋根の寿命を縮める原因にもなります。

DIYでの修理は費用を抑えられる魅力がありますが、必ずしも全ての修理がDIYで可能とは限らないことを覚えておきましょう。

費用を安くする工夫や方法

トタン屋根修理の費用を抑えるためには、いくつかの方法があります。その一つは、修理を必要とする早期発見です。定期的な点検を行い、初期の損傷を見つけて早めに対処することで、大掛かりな修理を避けることができます。

次に、業者選びに工夫を凝らすことも重要です。一概に安い業者が良いとは限らず、価格と品質のバランスを考える必要があります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することも有効な手段です。

また、DIYで部分的な修理を行うことも節約の一つですが、専門的な知識と技術が必要なため、安全面を確保することが前提となります。

最後に、補助金や助成金の利用も忘れずに。自治体によっては、屋根修理への補助制度がある場合もありますので、調査してみることをおすすめします。

7.まとめ

本記事を通じて、「トタン屋根修理の相場価格と節約方法」について詳しく解説しました。修理方法によって費用は大きく変動し、部分補修から葺き替え工事まで、幅広く紹介しました。また、修理のタイミングや耐用年数など、修理の時期を見極めるための知識も提供しました。

さらに、業者選びのポイントや、費用節約のための工夫についても触れています。特にDIYについては、可能性とその際の注意点を詳しく説明しました。

以下に主要なポイントを再掲します。

■修理方法と費用

-

部分補修:5万円〜

-

棟板金交換:10万円〜

-

屋根塗装:15万円〜

-

カバー工法:50万円〜

-

葺き替え工事:70万円〜

■業者選びのポイント

-

実績と信頼性

-

料金の透明性

-

アフターサポートの有無

■費用節約のための工夫

-

DIYの活用:専門知識と工具が必要

-

複数業者からの見積もり比較

トタン屋根修理に関する不安を少しでも解消できることを願っています。

トタン屋根修理の全体像の再確認

この記事を通じて、トタン屋根修理の全体像が明らかになったことでしょう。

まず、トタン屋根の特徴とそれが修理を必要とする理由を理解しました。それぞれの修理方法には、部分補修、棟板金交換、屋根塗装、カバー工法、葺き替え工事などがあり、それぞれに適した状況とそれぞれの費用が存在します。

また、修理のタイミングとそれを判断するポイント、どのように業者を選び、どのように注意を払うべきかも学びました。さらにDIYの可能性や費用を抑えるための工夫についても触れました。

以下の表は、これまでの内容を簡潔にまとめたものです。

|

セクション |

内容 |

|---|---|

|

修理方法と費用 |

部分補修、棟板金交換、屋根塗装など各方法による費用 |

|

修理のタイミング |

耐用年数や状態から見た最適な時期 |

|

業者選び |

業者選びのポイントと注意事項 |

|

節約方法 |

DIYや費用を抑える工夫 |

この記事をもとに、トタン屋根修理に関する不安を解消し、適切な修理を行うための一助になれば幸いです。

不安解消のポイントの振り返り

本記事を通じて、トタン屋根修理の全体像が見えてきたことでしょう。修理の必要性から、具体的な費用、適切な時期の判断、業者選びのポイント、そして費用を節約する方法まで、幅広く解説しました。

-

修理の必要性:トタン屋根の特性を理解し、適切な時期に修理を行うことで、建物を長持ちさせます。

-

費用:修理内容によって費用は変動します。部分補修から葺き替えまで、それぞれの費用を把握しておきましょう。

-

業者選び:信頼性や実績、対応力などを考慮し、しっかりと比較することが大切です。

-

節約方法:DIY可能な範囲や、工夫次第で費用を抑える方法もあります。

これらを踏まえた上で、自分の状況に合った選択をすることで、修理に対する不安を解消していきましょう。